関西DX研究会レポート - DX推進の現場から見える「人材戦略」のリアル -

2025年6月11日に開催された関西DX研究会の様子をレポートします。今回は、老舗の製造業企業のご担当者による事例発表から、DX推進における人材確保・育成・社内連携について、参加企業間で活発な意見交換が行われました。

事例発表概要

老舗企業に見る「DX × 人材育成」の本気度

今回事例発表を行っていただいた企業様は、創業100年以上を誇る伝統ある製造業です。

伝統を継承しつつも、IBM i を基盤とした情報システムと現場主導の業務改革(BPR)を組み合わせることで、DXを積極的に推進しているとのことでした。

発表の中で特に印象的だったのは、「現場理解を前提としたIT人材の育成」でした。システム部門の社員が製造や業務部門に出向し、部門横断的な「越境」が日常的に行われており、こうした現場密着型のIT人材が、業務とITの橋渡し役として大きな役割を果たしているようです。

部門主導の採用活動

さらに注目すべきは、同社では各部門が自ら採用活動を担っている点でした。たとえば、システム人材が必要な年度には、システム部門の社員が自ら学校訪問や会社説明会対応までを行っているのです。

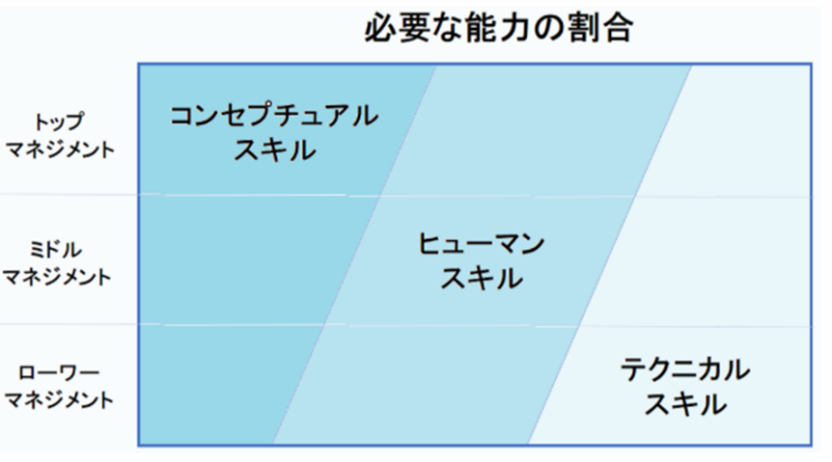

また、内定者に対しては定期的な面談を通して、社会に出るうえでの不安を解消し入社後の働くイメージをつけてもらえるようにケアをしています。入社後はテクニカルスキルばかりではなく、ヒューマンスキルを育成するために出身母校へのノベルティ提案などIT以外の経験も積極的に積ませています。このような経験が後に見積作成システムの改善にもつながっていきます。このような同社の社員教育はビジネスパーソンに必要とされる能力を階層別やスキル別に分類した「カッツモデル」(下図参照)を参考に構成しています。

参加者ディスカッション概要

【テーマ1:人って足りている?】

最初の話題となったのは、IT人材の「質」と「量」に関する課題でした。

ファシリテーター役の参加者より、他の参加者に次のような問いかけがされます。

「皆さんにお送りした事前アンケートでは、IT部門の人数比率は全従業員の1〜3%程度が中心で、全国統計とも同水準でした。ところで皆さんの会社では、実際にIT人員は足りていますか?」

参加者からは、次のような率直な意見が相次ぎます。

「不足していますね、正直なところ」

「うちもまったく足りていません。一度IT部門から経理や総務に異動すると、もう戻ってこないんです」

「"元IT部員が戻ってこない問題"、ありますよね」

「会社としてもIT人材不足は問題視していて、採用は進めていますが、そう簡単ではありません。人が少ないだけでなく、年齢層が高く偏っているのも課題です」

会場は共感に包まれつつも、構造的で深刻な人材不足の実態が浮き彫りとなる議論となりました。

【テーマ2:今後重要になるスキルって何?】

続いて、「育成すべきスキルは何か?」というテーマに移りました。

ここで話題の中心となったのが、事例発表で紹介された「カッツモデル」です。「カッツモデル」では、役職に応じて必要とされる能力を以下の3つに分類しています。

- テクニカルスキル(業務遂行能力)

- ヒューマンスキル(対人関係能力)

- コンセプチュアルスキル(概念化能力)

ファシリテーターからは、参加者に次のような提案があります。

「先ほど紹介されたカッツモデルのような枠組みをもとに、皆さんが実際にやっている育成の工夫や取り組みを共有していきましょう。自社の実践事例はもちろん、理想的な教育プログラムのアイデアについても話し合えればと思います」

この提案に対し、参加者からは次のような具体的な取り組みが共有されます。

「うちでは若手にヒューマンスキルを伸ばしてもらうため、あえて"先生役"を任せています。ビジネス書を1章ずつ発表する研修は、なかなか効果があります」

「ファシリテーションも良い訓練になります。会議を"回す"立場になることで、自然と全体を見渡す力が養われます」

いずれも、実践に基づいたリアリティのある事例であり、机上の理論を超えた知見が多く共有されました。

こうした活発なディスカッションを通じて、ジュニア層・中堅層・マネジメント層それぞれに向けた教育・研修のアイデアが次々と挙がりました。

また今後の育成における鍵として、「コンセプチュアルスキル(抽象化能力)」の強化が重要であるとの認識が、多くの参加者から共有されました。

【テーマ3:他部門との交流、どうしている?】

最後のディスカッションでは、「他部門との交流」について話し合われました。

ファシリテーターからは次のような問いかけからディスカッションは開始します。

「人材交流の最終的な形として、やはり直接会って話すことの大切さがあるのではないでしょうか?」

この問いに、多くの参加者が共感を示し、

「うちの若手には、何かあればすぐ現場に足を運ぶようにと伝えています」

といった意見が次々に挙がりました。

また、ファシリテーターから他社の事例として紹介されたのが「社内Bar」の取り組みです。社内にBarスペースを設け、部署を超えたカジュアルな対話の場をつくることで、社員同士の相互理解を促進している。こうした形式にとらわれない人を引き寄せる仕掛けが、組織内のコミュニケーションや関係性の構築につながっている様子が、参加者間で共有されました。

研究会を終えて

参加者同士の活発な情報交換により、今回の研究会も最後まで大いに盛り上がり、気がつけばあっという間の2時間となりました。

今回の議論を通じて、あらためてIT部門はDXを推進し、AI時代の変革をリードする存在であるという共通認識が、参加者の間で強く共有されたように思います。

また、IT部門に求められるのは、もはやテクニカルな知識だけではありません。ビジネスの視点や、他部門と連携するためのヒューマンスキルも重要であることを、多くの方が実感されたのではないでしょうか。

さまざまな業種・規模の企業から、異なる立場の方々が集まり、それぞれの現場での経験をもとに自由に意見を交わせる――。

こうした実践的かつ多角的なディスカッションができる場こそが、関西DX研究会の大きな魅力だと感じました。

※本レポートに掲載された発言・事例は、参加企業様のご了承を得て公開しております。

※関西DX研究会への参加や活動内容に関心をお持ちの方は、弊社担当営業または研究会事務局(担当:和田 田中)までご連絡ください。

ベル・データ 研究会事務局 和田 真嗣

お問い合わせ先メールアドレス:a-pack.comm@belldata.co.jp