Power11でパワーの限界を攻める(Go To Eleven)

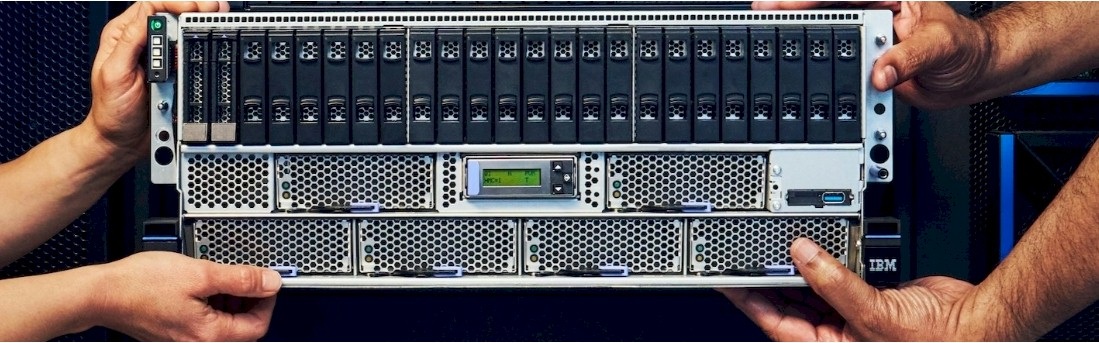

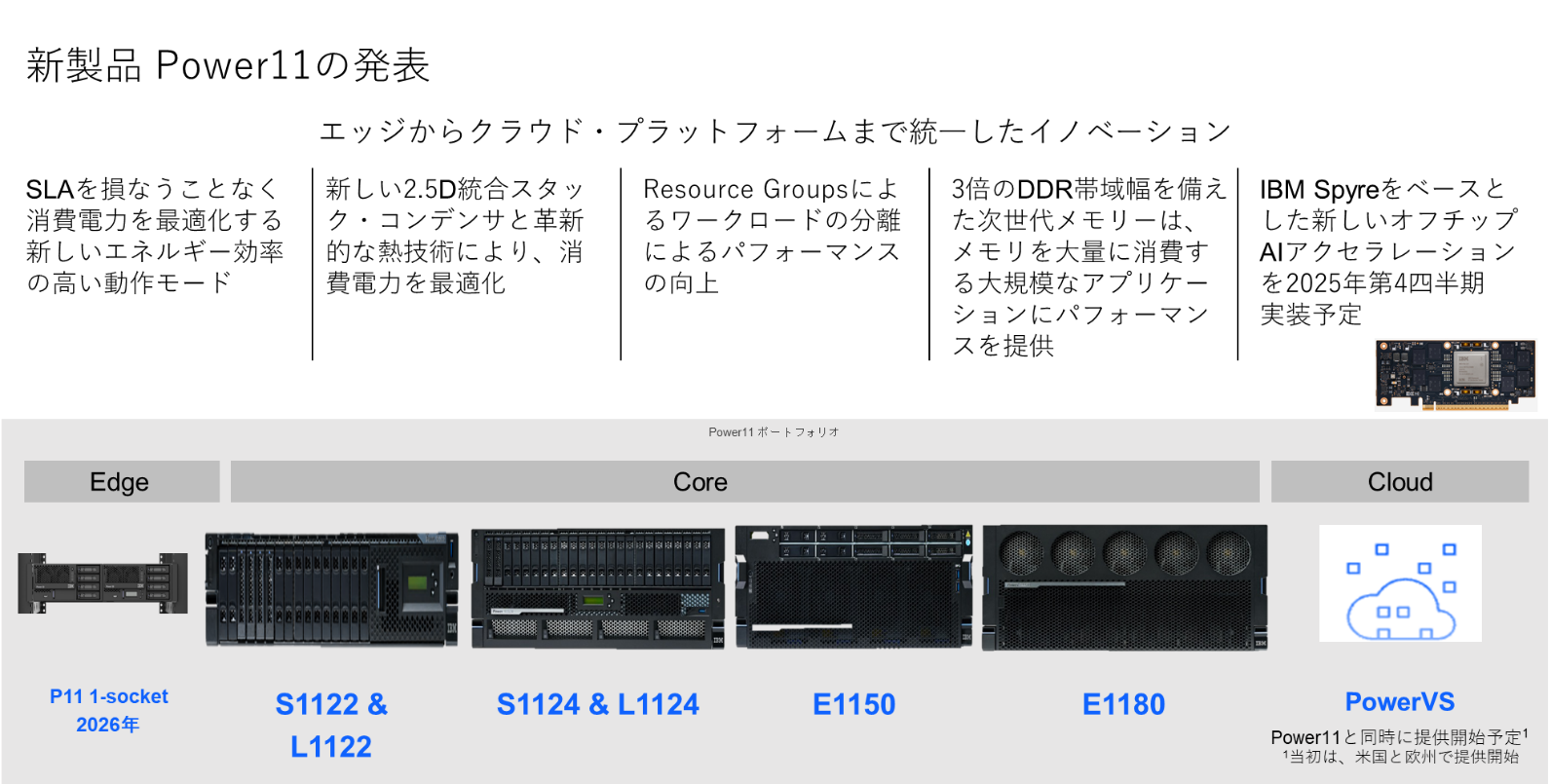

本日はPower11の発表日です。新たなプロセッサーと、それが搭載される新たなプラットフォームの初公開の際にはたまにあることですが、新たなPower11プロセッサーについて、そしてそれを搭載して7月25日に出荷開始となるPower Systemsマシン5機種のうちの4機種について、読者の皆さんが知っておいたほうがよいことをすべてお伝えするためには、必要な詳しい情報がまだ十分に集まってるとは言えない状況です。

まずは、一般に知られていることです。第一に、 この記事のタイトルでもそうですが、コメディ映画『 スパイナル・タップ 』の「Go To Eleven」という台詞を耳にする機会が増えるかもしれません。これは、映画の中に登場する架空のマーシャル ギター アンプに言及した台詞で、音量つまみの目盛りが通常の「10」を超えて「11」まで付いているところから、大音量にするために、「Go To Eleven(音量つまみを「11」まで回す)」となったものです(転じて、「最大限度を超える」、「限界を攻める」などの意味で用いられます)。第二に、Power11システムでは、Power10アイアンに比べて、より高いパフォーマンスおよび電力効率を実現できることになるでしょう。

Power11チップは、Power10チップと同様、ダイに16個のコアを搭載しています。また、Power10と同様に、それら16個のコアのうちの最大15個は、IBM i 、AIX、またはLinuxオペレーティング システムによって使用されるべく、アクティベートすることができます。しかし、Power10とは異なり、Power11の16番目のコアは、今のところは、車のスペア タイヤのようなものだということです。Power11コアの1つにエラーがあるか、どういうわけか正常に動作していないというような非常時には(めったに起こらないと思いますが、念のため)、そのスペアのコアは、アクティベートされて本番ワークロードを稼働することができます。

しかし、誤解してはなりません。IBMに電話を掛けて、Power11チップの16個すべてのコアをアクティベートするための特別なPRPQ(特注プログラム機能)を注文できるようになったりするわけではないと、IBM Power担当ワールドワイド プロダクト マネージャーのDaniel Goldener氏は、Power11チップおよびシステムの発表に先立って『 IT Jungle 』に述べています。

「そんなことはしないでください」とGoldener氏は説明します。「車で言ったら急ブレーキ、コンピューターで言ったら強制終了です。つまり、やったら「ダメ」なことです。車のスペア タイヤの例えが、分かりやすいかもしれません。スペアのコアをスペア タイヤに例えるとすれば、このスペア タイヤは車に積んであるものの、装着しているタイヤがパンクするまでは使用できるようにならないということになります。同じくスペア タイヤの例えで言えば、両者の違いは、車の場合、タイヤがパンクしたら車は停止しますが、このスペア コアの場合は、マシンが停止するわけではないということです。」

そういうことなのです。スペアの16番目のコアは、1つのコアに障害が発生すると、なんと自動的にアクティベートするのです。これは実に素晴らしいことです。潜在的なコアが搭載されていて、コアのホット スペア機能を備えたサーバー プラットフォームなど、他にあるでしょうか(私たちは何年も前からこうするようにIBMに提案してきました)。

Power10のそうした予備のコアは、Samsung社の7ナノメートル チップ製造プロセスの歩留り向上に役立てるためのものでした。システムを構成する16個のコアのうちの1個は必要ないことが分かったとすれば、15個以上のコアをアクティベートして動作させるチップがあるのなら、そのチップを100%利用できることになります。これでは、タダで6.25%の歩留りを得ているの同じです。Samsung社の微細な7ナノメートル プロセスはPower11向けにIBMによって使用されているため、歩留りはすでに向上しており、そうしたスペア コアも稼働することになるわけです。ホット スペアにはこのような経緯があるということです。

そうした微細な7ナノメートル プロセスにより、IBMはPower11で、Power10から得られるよりも高速なクロック スピードをSamsung社から引き出すこともできます。IBMが別の時期の戦略を採用していたとしたら、このいわゆるPower11チップは、Samsung社の5ナノメートル プロセスを使用してエッチングされ、消費電力を縮小しつつパフォーマンスを向上させていたでしょうし、それはPower10+チップと呼ばれていたでしょう。しかし、Power11での7ナノメートルから5ナノメートルへのシュリンクによる改良は、コストに見合うものではありませんでした。そして公正を期すために言えば、前述した通り、Power10になったものは、むしろPower11デザイン サイクルに近いものがあり、当初構想されていたPower10は、GlobalFoundries社とそのファブの問題のおかげで廃棄されてしまいました。したがって、別の意味で、これは、本当はPower11+チップなのです。

それでは、クロック スピードの違いについて、2つの例を見てみましょう。2ソケットPower S1022サーバーで使用されたPower10チップは、4 GHzちょうどで動作しましたが、2ソケットPower S1122のPower11チップは最大4.15 GHzで動作します。わずかの増加ですが、微細な7ナノメートル プロセスで歩留りが向上したため、IBMは、Power11マシンのコア数も増やしています。Power11製品ライン全体にわたる正確な数字は分かりませんが、Power S1020に比べて、Power S1120のコア数は50%多いと、Goldener氏は『 The Four Hundred 』に述べています。そして、それらの動作速度は若干高速でもあるため、ハードウェアの分だけで56%のパフォーマンス向上になるはずです。ソフトウェアに対する微調整および様々なチューニングを行うことで、パフォーマンス向上は、様々な種類のアプリケーションで、さらに顕著になるでしょう。

Power E1180では、コアは4.4 GHzで動作し、一方、Power E1080では、コアの最大クロック スピードは4.15 GHzでした。わずかではありますが、クロック スピードの分だけで、6%以上のパワーアップということになります。そして、IBMは、デュアルチップ モジュールでコア数を倍増させるのではないかと私たちはにらんでいます(正確な数字は分かりませんが)。

価格設定については分かっていることは何もありませんが、ハードウェアの新世代が出るたびに、パフォーマンスも価格性能比も向上するものなので、それなりの価格設定になるだろうというのが私たちの予想です。Power11マシンの価格設定についても、どのような状況になっているのか把握するべく、情報収集に努めたいと思っています。

本日、7月25日に5機種が出荷開始されることが発表されました。Power S1122およびPower L1122(構成および価格設定が異なり、Lモデルの方が低価格でLinuxのみで稼働)、Power S1124およびPower L1124(同上)、Power E1150ミッドレンジ ボックス、そしてPower E1180ハイエンド マシンです。来年には、IBMは「Bonnell」Power S1012の後継機種を提供すると思われます。これも、エントリー顧客向けの、コア数が少なめのハーフワイドのシングルソケット マシンで、Power S1112と呼ばれることになるでしょう。また、Power11チップは、7月15日よりPowerVSクラウド上のシステムでも利用可能となります。顧客から見れば、PowerVSは、ある意味6機種目のシステムです(IBMがPowerVSクラウドでどのようなマシンをデプロイするか知りませんが、それはおそらく、Power S1112エントリー マシンとPower E1180ハイエンド マシンの混在ということになるのではないかと思われます)。

Power11では、IBMは、エネルギー効率を重視しています。これは、運用コストを抑えたいという顧客からの要望に応えてのものだとGoldener氏は述べています。Power11チップでの消費電力の最適化に役立つ、2.5D統合積層コンデンサおよび他の熱技術があります(これについては何か分かったら、さらに詳しく調べてみるつもりです)。また、IBMは、Power10プロセッサーの最大パフォーマンス モードと最大省エネ モードとの間を取るような、第3の動作モードもPower11プロセッサーに追加しています。Power11では、コアのパフォーマンスを5%~10%程度犠牲にして、コアの動作時のエネルギー消費を最大28%節減できる、エネルギー効率モードを利用できます(Goldener氏はこれを「smart thermometer(スマート温度計)」アプローチと呼んでいます)。

以前の記事でお伝えしたように、Power11マシンは、高速なDDR5メモリーを使用しますが、2か月前の記事でお伝えしたように、メモリーへの再投資を避け、投資の保護のためにはメモリー帯域幅をある程度犠牲にするのもいとわないというのであれば、 少なくともPower11マシンの一部はDDR4メモリー カードもサポート しているので、そちらを選ぶ選択肢もあります。

Power11マシンやアップグレード オプションについてのより具体的な情報を収集するために、発表レターやRedbooksを深堀りしてみようと思っています。今後の記事に乞うご期待。